Pesquisa do Dia

-

Qui, 10 Dez 2020 14:40:00 -0300

Astrônomos da UFRN fazem diagnóstico pioneiro para mil estrelas com planetas

Resultado foi publicado em artigo assinado por bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq. O diagnóstico foi feito sobre características da atividade estelar de 1 mil estrelas observadas pelo satélite TESS, da NASA, lançado em julho de 2018.Artigo de cientistas brasileiros liderados por astrônomos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), publicado no periódico americano The Astrophysical Journal - Supplement Series, anunciou diagnóstico pioneiro sobre características da atividade estelar de 1 mil estrelas observadas pelo satélite TESS, da NASA, lançado em julho de 2018. O TESS, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, foi idealizado para a busca por planetas do tamanho da Terra, orbitando estrelas próximas, que tenham condições de habitabilidade.

Os astrônomos brasileiros estudaram os dados tornados públicos das curvas de luz das primeiras 1 mil estrelas observadas pelo TESS. As curvas de luz são gráficos da intensidade da luz visível das estrelas ao longo do tempo. O estudo dessas curvas pode revelar importantes informações sobre fenômenos físicos que se manifestam no interior e na atmosfera estelar, bem como a presença de companheiros planetários ou estelares orbitando as estrelas. Assim, os cientistas conseguiram realizar medidas de períodos de rotação, detectar erupções e pulsações, além de possíveis níveis de atividade magnética nessas estrelas. Os resultados indicaram quais estrelas com candidatos a exoplanetas oferecem melhores perspectivas para monitoramento e estudos sobre as características físico-químicas de seus sistemas planetários, incluindo suas potenciais condições de serem habitáveis.

Os astrônomos do Programa de Pós-Graduação em Física, da UFRN (PPGF/UFRN) realizam também estudo contínuo no diagnóstico de estrelas que ainda terão planetas detectados pelo satélite. Segundo o primeiro autor do artigo, professor Bruno Leonardo Canto Martins, pesquisador de Produtividade em Pesquisa (PQ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com a descoberta do TESS de mais de 2 mil estrelas do tipo das referidas no artigo, o trabalho dos brasileiros continuará ainda por cerca de 3 anos . "Essa pesquisa vai ser um catálogo perene enquanto durar a missão", afirma o professor. Os dados da descoberta dos brasileiros estão catalogados na plataforma interativa internacional Filtergraph, da Escola de Engenharia da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, Estados Unidos. As informações ajudarão a comunidade científica na definição de critérios para a elaboração de estratégias observacionais para diferentes técnicas de diagnósticos, incluindo imageamento direto dos planetas. Do grupo de pesquisadores da UFRN também participam os professores José Renan de Medeiros e Izan de Castro Leão, ambos bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq. A equipe do projeto também tem a participação de pesquisadores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

As condições mínimas para que um planeta possa ser habitável são a existência de água no estado líquido associada a temperaturas e campos de radiação adequados para sustentar uma biosfera na superfície planetária. No nosso Sistema Solar, tais condições estão localizadas em uma região restrita, localizada entre os planetas Vênus e Marte. A Terra se encontra no centro dessa região. Essas circunstâncias fundamentais de habitabilidade dependem também da atividade magnética da estrela hospedeira do planeta, associada de forma direta com a existência de ventos, erupções e tempestades magnéticas. Essa atividade é controlada pela rotação da estrela, que não pode girar de forma muito rápida, nem de modo muito lento. O Sol, por exemplo, leva pouco mais de 25 dias para dar uma volta completa em torno de seu eixo.

A plataforma Filtergraph, onde o catálogo com os resultados da pesquisa está armazenado, em 2017 tornou-se parte do Centro Frist para Autismo e Inovação, também sediado em Nashville. A instituição reúne cientistas, engenheiros e especialistas em neurociências e educação e tem como objetivo entender, maximizar, identificar e estimular pessoas autistas a trabalharem com padrões de imagens e cores. Como muitos autistas possuem a capacidade de entender padrões em cores e imagens em um nível superior, o Centro Frist utiliza a plataforma Filtergraph para identificar pessoas com tais habilidades, oferecendo a elas formação complementar e ferramentas para que possam se especializar e atuar de forma profissional em posições que executem tarefas semelhantes à análise de imagens ou cores em alto padrão.

-

Qua, 02 Dez 2020 15:49:00 -0300

Pesquisadores da UFSCar criam tecido com propriedades antivirais

Em parceria com a Universidade Jaume I, da Espanha e a iniciativa privada, pesquisa coordenada por professor da UFSCAr, bolsista do CNPq, desenvolveu um tecido inovador com propriedades antivirais capaz de eliminar o agente causador da Covid-19 em dois minutos.Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a Universidade Jaume I, da Espanha, e com a empresa brasileira de nanotecnologia Nanox, desenvolveram um tecido com propriedades antivirais capaz de eliminar o agente causador da Covid-19. O material é feito de micropartículas de sílica, impregnada com prata metálica e elimina 99,9% do vírus Sars-Cov-2 em dois minutos. O tecido já é usado para a fabricação de roupas, em particular equipamentos de proteção individual (EPI) destinados a profissionais de saúde. Segundo o professor Elson Longo, professor titular da UFSCar e Bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e quem está à frente da pesquisa na UFSCar, o método que desenvolveu a tecnologia é totalmente novo na literatura. "O aspecto mais relevante neste desenvolvimento é da utilização de sílica impregnada com prata para eliminação de bactérias, fungos e o COVID 19. O método de eliminação é completamente novo, um processo de oxidação. O vírus é oxidado, como elimina-se bactérias com água oxigenada. Logo, as máscara produzidas com o produto elimina bactérias, fungos e vírus", explicou o professor.

Como o Sars-Cov-2 tem estrutura orgânica, é como se o tecido tivesse mecanismos capazes de queimar o vírus. A ideia é próxima ao que se faz quando alguém tem uma lesão, tratada com peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Quando em contato com a inflamação, esse produto oxida as bactérias. Nos últimos anos, a Nanox, uma empresa privada originada do laboratório do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) da UFSCar, já fornecia as micropartículas para indústrias têxteis, por conta de sua atividade bactericida e fungicida. Empregado em tecidos, o aditivo evita a proliferação de fungos e bactérias causadoras de mau odores. Com a chegada da pandemia ao Brasil, os pesquisadores queriam avaliar se esse material também era capaz de inativar o Sars-Cov-2, visto que trabalhos científicos já haviam demonstrado a ação das micropartículas contra alguns tipos de vírus. No caso do Sars-Cov-2, se sabe que, em tecidos convencionais, o tempo de permanência do vírus é, em média, maior que um dia.

A comprovação da eficácia da adição da solução a base de micropartículas na composição dos novos tecidos foi o motivo por que o mercado de confecções e produtos têxteis voltou sua atenção ao material com rapidez, neste contexto em que a própria OMS (Organização Mundial da Saúde) já admitiu a impossibilidade de se prever quando o novo coronavírus desaparecerá. Ao comentar a relevância da descoberta dos pesquisadores envolvidos no trabalho, o professor Élson Longo cita um hábito corriqueiro, que foi abandonado neste momento e poderá ser retomado com a aplicação da nova tecnologia. "Nossas roupas carregam germes e, quando você chega em casa não quer precisar se trocar antes de abraçar seus filhos", diz o professor. Os tecidos fabricados com o uso das micropartículas tem a durabilidade de dois anos, suportam pressão e altas temperaturas. A ação antiviral resiste de 30 a 35 lavagens e o custo de produção do tecido especial é 5% maior que o normal.

Embora o assunto do uso das micropartículas na fabricação de tecidos antivírus seja atual, a pesquisa acerca do tema se encontra em desenvolvimento há 14 anos. Começou na UFSCar, durante a orientação de doutorado de Luiz Gustavo Simões, um dos proprietários da Nanox. Na época foi feito um coating para secador de cabelos, para eliminar os fungos e bactérias do ar que passava pelo equipamento. O objetivo era evitar que o usuário fosse contaminado. No futuro, os pesquisadores esperam que esses trabalhos possam auxiliar o desenvolvimento de produtos de proteção. Eles afirmam que este material e outros que estão em fase final de caracterização serão utilizados nos diferentes tipos de plásticos para eliminação de bactérias, fungos e vírus, em cerâmica e coating para metais.

Além da UFSCar, da Universidade Jaume I e da Nanox participaram da pesquisa cientistas da UNESP e do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP). O projeto foi financiado em parte pelo CNPq, por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE). A pesquisa também contou com recursos da FINEP e da FAPESP. O professor Elson Longo ressalta a importância do trabalho do laboratório do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da UFSCar com a iniciativa privada, o que gerou, até o momento, mais de 40 patentes. Ao longo dos mais de 35 anos de trabalho, o laboratório colaborou com empresas como a 3M do Brasil e a White Martins. Fizeram parte da equipe de pesquisa sobre o desenvolvimento do tecido com propriedades antivirais os pesquisadores da UFSCar Marcelo Assis, Lara Kelly Ribeiro, Ieda Lucia Viana Rosa, Lucia Helena Mascaro , além de Luiz Gustavo P. Simões, Guilherme C. Tremiliosi, Daniel T. Minozzi , da NANOX.

Seguindo Longo, as pesquisas têm novos resultados conclusivos com Instituto Oswaldo Cruz com um outro produto ainda mais eficiente e um artigo deve ser publicado em breve.

O Programa RHAE

Criado pelo CNPq em 1987, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE) era destinado à inserção de mestres e de doutores em empresas privadas. O Programa utilizava um conjunto de modalidades de bolsas de fomento tecnológico criado para agregar pessoal qualificado em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas empresas, além de formar e de capacitar recursos humanos que atuassem em projetos de pesquisa aplicada ou de desenvolvimento tecnológico.

O RHAE se destinava a micro, pequenas, médias e grandes empresas privadas com sede e administração no Brasil. As empresas maiores estavam sujeitas a uma limitação de 20% dos recursos disponíveis. As propostas eram submetidas pelos coordenadores dos projetos, que, de forma obrigatória, deveriam possuir vínculo formal, sócio ou celetista, com a empresa executora. O projeto submetido deveria atender todas as características exigidas pela chamada pública e estar focado no trabalho que o pesquisador e sua equipe desenvolveriam na empresa. O Programa oferecia bolsas de Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais (SET) bem como outras bolsas de fomento tecnológico, como a Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), a Especialista Visitante (EV) e a Apoio Técnico em Extensão no País (ATP).

Em sua última edição, na Chamada 54/2013, foram oferecidas também bolsas Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior - Junior (DEJ) e Sênior (DES). Por motivos orçamentários, no momento o RHAE, como outros programas financiados com recursos de Fundos Setoriais, se encontra com as indicações de novas bolsas temporariamente suspensas.

-

Seg, 16 Nov 2020 14:26:00 -0300

Pesquisa desenvolve alternativa a agrotóxico para descontaminação ambiental

Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolveu tecnologia para a descontaminação ambiental por herbicidas com a utilização de plantas. A fitorremediação, como a técnica é chamada, consiste em uma alternativa sustentável para diminuir resíduos de agrotóxicos no solo.Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolveu tecnologia para a descontaminação ambiental por herbicidas com a utilização de plantas. A fitorremediação, como a técnica é chamada, consiste em uma alternativa sustentável para diminuir resíduos de agrotóxicos no solo. Essa técnica é utilizada para ambientes em que há grande quantidade de metais pesados. A inovação na pesquisa, desenvolvida pelo professor José Barbosa dos Santos , do Departamento de Agronomia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq, foi o uso da técnica para combater resíduos de herbicidas, produtos aplicados em maior quantidade por hectare e cujas moléculas foram desenvolvidas para matar plantas. De cada 10 quilos de agrotóxicos lançados ao meio ambiente por ano, cerca de metade é formada por herbicidas. Os resíduos dessas substâncias têm forte poder de contaminação das águas.

O professor e sua equipe selecionaram várias espécies de plantas capazes de diminuir quantidades expressivas de herbicidas que chegam aos cursos hídricos. O resultado principal da pesquisa foi o conhecimento de como se dá a fitorremediação ao nível genético da parceria da planta com microrganismos do solo. Além dos resultados gerados pela própria atividade de pesquisa, o tema da descontaminação ambiental com o uso de fitorremediação em sítios com resíduos de herbicidas gerou a publicação de seis artigos, entre eles um publicado na revista Environmental Pollution , que descreve a metagenômica e a degradação completa do herbicida atrazine por espécies de árvores da nossa flora brasileira. O atrazine é conhecido por ser o maior poluidor de águas do mundo. O trabalho é fruto de uma das teses de doutorado orientadas pelo professor, em parceria com coorientadores. A pesquisa gerou a orientação de três teses de doutorado e de três trabalhos de iniciação científica.

O objetivo esperado da pesquisa era o de se selecionar pelo menos uma espécie possível de fitorremediadora no campo agrícola, para diminuir resíduos dos principais herbicidas nos grupos das árvores, das herbáceas e das macrófitas, ou plantas aquáticas. Em primeiro lugar, os pesquisadores pensaram em enriquecer as matas ciliares, que protegem os rios e lagos contra a erosão de suas encostas, com árvores que filtrassem o solo contendo resíduos de herbicidas, antes que esses restos chegassem em rios e lagos por meio do lençol freático. O resultado encontrado foi a descoberta de duas espécies arbóreas com grande capacidade de degradação do herbicida atrazine.

No caso das espécies arbóreas, grupo em que ocorreram mais avanços no estudo, foi possível estudar a rizosfera (região onde o solo e as raízes da planta entram em contato) e fazer um apanhado geral das funções dos microrganismos associados às raízes das plantas. O estudo ajudou na compreensão dos genes que são acionados quando em presença dos resíduos dos herbicidas. O professor e sua equipe descobriram novos microrganismos que atuam em parceria com as raízes na degradação do atrazine. A importância desse resultado se dá pelo fato desses microrganismos nunca terem sido mencionados na literatura mundial como detentores dessa capacidade. Em paralelo a isso, os cientistas mostraram os genes que permitem a associação planta/microrganismo degradar totalmente a molécula de atrazine.

Para as macrófitas, ou plantas aquáticas, em segundo lugar, a ideia dos pesquisadores foi a de confeccionar filtros para a limpeza de alguns cursos hídricos que já tivessem resíduos de herbicidas. Além de retirar os restos dessas substâncias da água, o método ainda contribuiria para melhorar a qualidade da água capturada para irrigação. Resíduos de herbicidas em água afetam de forma direta o fitoplâncton, comprometendo a disponibilidade de oxigênio e a produção de toda a vida aquática. A seleção de duas macrófitas com potencial para agregar resíduos de herbicidas na água ao mesmo tempo mostrou que esse tipo de fitorremediação possui a capacidade de degradar ao menos parcialmente um tipo de herbicida.

No caso das herbáceas, em terceiro lugar, o meio encontrado pelos pesquisadores foi o de acelerar a degradação dos resíduos na própria área de produção. Na cultura da soja, por exemplo, em que se usa herbicidas para controlar a proliferação de plantas daninhas, ao final do ciclo restariam resíduos danosos para algumas espécies cultivadas em sucessão. No caso, o recomendado pelos pesquisadores, a utilização de fitorremediadoras de ciclo rápido contribuiria para a limpeza da área, deixando-a apta a receber maior número de possibilidades de cultivos. O modelo piloto de fitorremediação de resíduos do herbicida diclosulam, um dos mais utilizados na cultura da soja e cujos resíduos permanecem em campo por grande período, além de permitir a liberação mais rápida da área para novos plantios, apresentou potencial para uso na produção de bioetanol.

Sem a fitorremediação, não seria possível a limpeza de áreas de herbáceas com resíduos de herbicidas para novos plantios. O professor José Barbosa salienta a importância de se dar continuidade às pesquisas nesse campo, visto que a retirada de herbicidas do solo para outros cultivos ainda permanece um problema para muitas culturas, como as do alho, da cebola, da batata e da cenoura. "Em um futuro não distante será possível um programa de fitorremediação que fará parte da rotina dos agricultores, ou seja, já saberiam quais combinações podem ser feitas ao longo do ano de plantio, caso usem herbicidas de efeito residual", afirma o professor. Segundo ele, a ideia não é a de incentivar o uso de herbicidas, mas evitar que os resíduos sejam danosos às culturas seguintes e ao meio ambiente.

-

Seg, 16 Nov 2020 14:15:00 -0300

Pesquisa desenvolve alternativa a agrotóxico para descontaminação ambiental

Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolveu tecnologia para a descontaminação ambiental por herbicidas com a utilização de plantas. A fitorremediação, como a técnica é chamada, consiste em uma alternativa sustentável para diminuir resíduos de agrotóxicos no solo.Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolveu tecnologia para a descontaminação ambiental por herbicidas com a utilização de plantas. A fitorremediação, como a técnica é chamada, consiste em uma alternativa sustentável para diminuir resíduos de agrotóxicos no solo. Essa técnica é utilizada para ambientes em que há grande quantidade de metais pesados. A inovação na pesquisa, desenvolvida pelo professor José Barbosa dos Santos , do Departamento de Agronomia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq, foi o uso da técnica para combater resíduos de herbicidas, produtos aplicados em maior quantidade por hectare e cujas moléculas foram desenvolvidas para matar plantas. De cada 10 quilos de agrotóxicos lançados ao meio ambiente por ano, cerca de metade é formada por herbicidas. Os resíduos dessas substâncias têm forte poder de contaminação das águas.

O professor e sua equipe selecionaram várias espécies de plantas capazes de diminuir quantidades expressivas de herbicidas que chegam aos cursos hídricos. O resultado principal da pesquisa foi o conhecimento de como se dá a fitorremediação ao nível genético da parceria da planta com microrganismos do solo. Além dos resultados gerados pela própria atividade de pesquisa, o tema da descontaminação ambiental com o uso de fitorremediação em sítios com resíduos de herbicidas gerou a publicação de seis artigos, entre eles um publicado na revista Environmental Pollution , que descreve a metagenômica e a degradação completa do herbicida atrazine por espécies de árvores da nossa flora brasileira. O atrazine é conhecido por ser o maior poluidor de águas do mundo. O trabalho é fruto de uma das teses de doutorado orientadas pelo professor, em parceria com coorientadores. A pesquisa gerou a orientação de três teses de doutorado e de três trabalhos de iniciação científica.

O objetivo esperado da pesquisa era o de se selecionar pelo menos uma espécie possível de fitorremediadora no campo agrícola, para diminuir resíduos dos principais herbicidas nos grupos das árvores, das herbáceas e das macrófitas, ou plantas aquáticas. Em primeiro lugar, os pesquisadores pensaram em enriquecer as matas ciliares, que protegem os rios e lagos contra a erosão de suas encostas, com árvores que filtrassem o solo contendo resíduos de herbicidas, antes que esses restos chegassem em rios e lagos por meio do lençol freático. O resultado encontrado foi a descoberta de duas espécies arbóreas com grande capacidade de degradação do herbicida atrazine.

No caso das espécies arbóreas, grupo em que ocorreram mais avanços no estudo, foi possível estudar a rizosfera (região onde o solo e as raízes da planta entram em contato) e fazer um apanhado geral das funções dos microrganismos associados às raízes das plantas. O estudo ajudou na compreensão dos genes que são acionados quando em presença dos resíduos dos herbicidas. O professor e sua equipe descobriram novos microrganismos que atuam em parceria com as raízes na degradação do atrazine. A importância desse resultado se dá pelo fato desses microrganismos nunca terem sido mencionados na literatura mundial como detentores dessa capacidade. Em paralelo a isso, os cientistas mostraram os genes que permitem a associação planta/microrganismo degradar totalmente a molécula de atrazine.

Para as macrófitas, ou plantas aquáticas, em segundo lugar, a ideia dos pesquisadores foi a de confeccionar filtros para a limpeza de alguns cursos hídricos que já tivessem resíduos de herbicidas. Além de retirar os restos dessas substâncias da água, o método ainda contribuiria para melhorar a qualidade da água capturada para irrigação. Resíduos de herbicidas em água afetam de forma direta o fitoplâncton, comprometendo a disponibilidade de oxigênio e a produção de toda a vida aquática. A seleção de duas macrófitas com potencial para agregar resíduos de herbicidas na água ao mesmo tempo mostrou que esse tipo de fitorremediação possui a capacidade de degradar ao menos parcialmente um tipo de herbicida.

No caso das herbáceas, em terceiro lugar, o meio encontrado pelos pesquisadores foi o de acelerar a degradação dos resíduos na própria área de produção. Na cultura da soja, por exemplo, em que se usa herbicidas para controlar a proliferação de plantas daninhas, ao final do ciclo restariam resíduos danosos para algumas espécies cultivadas em sucessão. No caso, o recomendado pelos pesquisadores, a utilização de fitorremediadoras de ciclo rápido contribuiria para a limpeza da área, deixando-a apta a receber maior número de possibilidades de cultivos. O modelo piloto de fitorremediação de resíduos do herbicida diclosulam, um dos mais utilizados na cultura da soja e cujos resíduos permanecem em campo por grande período, além de permitir a liberação mais rápida da área para novos plantios, apresentou potencial para uso na produção de bioetanol.

Sem a fitorremediação, não seria possível a limpeza de áreas de herbáceas com resíduos de herbicidas para novos plantios. O professor José Barbosa salienta a importância de se dar continuidade às pesquisas nesse campo, visto que a retirada de herbicidas do solo para outros cultivos ainda permanece um problema para muitas culturas, como as do alho, da cebola, da batata e da cenoura. "Em um futuro não distante será possível um programa de fitorremediação que fará parte da rotina dos agricultores, ou seja, já saberiam quais combinações podem ser feitas ao longo do ano de plantio, caso usem herbicidas de efeito residual", afirma o professor. Segundo ele, a ideia não é a de incentivar o uso de herbicidas, mas evitar que os resíduos sejam danosos às culturas seguintes e ao meio ambiente.

-

Ter, 03 Nov 2020 16:29:00 -0300

Pesquisa desenvolve tratamento mais eficiente para câncer de pâncreas

Grupo da USP, coordenado por bolsista do CNPq, desenvolveu um tipo especial de nanocápsulas capazes de levar às células de câncer de pâncreas dois remédios quimioterápicos de primeira linha. O direcionamento simultâneo desses medicamentos demonstrou maior capacidade de inibir a proliferação celular e de induzir a morte das células cancerosas.Pesquisadores do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia (GNANO), do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (IFSC-USP) desenvolveram um tipo especial de nanocápsulas capazes de levar às células de câncer de pâncreas dois remédios quimioterápicos de primeira linha, Gemcitabina e Paclitaxel. O direcionamento simultâneo desses medicamentos demonstrou maior capacidade de inibir a proliferação celular e de induzir a morte das células cancerosas. As nanocápsulas são nanopartículas ocas, com tamanho mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo, construídas com as membranas celulares retiradas de células de câncer de pâncreas. Por isso, interagem de forma mais específica com células desse tipo de tumor, liberando os quimioterápicos com maior facilidade. Nessa forma de entrega controlada, menor quantidade de remédio atinge as células saudáveis, gerando menos efeitos colaterais.

Além disso, as nanocápsulas, por serem fabricadas com membranas de células cancerosas, estimulam as células do sistema imunológico. Segundo o professor Valtencir Zucolotto,coordenador do GNANO e bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), que supervisiona a pesquisa, o grupo envolvido com o trabalho acredita que as nanocápsulas tenham um efeito de imunoterapia, isto é, quando o próprio sistema imunológico combate o tumor. "O grande benefício que esperamos quando se usa nanopartículas para entregar os fármacos é a diminuição dos efeitos colaterais, pois a princípio, o fármaco é liberado preferencialmente nas células do tumor e não nos tecidos saudáveis. No nosso trabalho, ainda, espera-se o benefício da imunoterapia", diz ele.

O artigo sobre a pesquisa foi publicado na revista Materials Advances, da Royal Society of Chemistry. O trabalho faz parte da tese de doutorado do aluno, Edson Comparetti primeiro autor do artigo, escrito junto com os estudantes Paula Lins e João Quitiba. A pesquisa foi apoiada pelo CNPq por meio da Chamada Universal de 2018, no valor de R$ 20 mil. De acordo com Edson Comparetti, o financiamento recebido das principais agências de pesquisa e inovação do país é primordial para esse trabalho. "Sem ele não haveria condições de desenvolvermos nossos estudos e de manter as estruturas necessárias para comprovarmos nossos resultados", afirma ele, que ressalta o valor da experiência em sua formação. "Desenvolver pesquisa em um ambiente onde se busca trabalhar na fronteira do conhecimento e aplicar Ciência ao bem estar das pessoas é muito gratificante", completa Edson.

O câncer de pâncreas é a 14ª neoplasia mais frequente no mundo e a sétima maior em mortalidade, com diagnóstico em geral confirmado nos últimos estágios da doença. As principais estratégias de tratamento são cirurgia e quimioterapia, mas os pacientes sobrevivem apenas alguns meses depois do início da terapia. O tratamento quimioterápico combina uma série de drogas que, entre outras funções, interferem na replicação do DNA, inibindo a divisão celular. Porém, nos estágios finais, esse tipo de tumor é muito resistente à quimioterapia. No momento, a aplicação simultânea de diferentes quimioterápicos melhora a eficiência no tratamento de pacientes. Contudo, a baixa especificidade dessas moléculas pode aumentar os efeitos colaterais em células sadias. Por isso a importância do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do IFSC-USP.

Segundo Edson Comparetti, a abordagem da pesquisa do IFSC-USP poderá ajudar a reduzir os custos dos tratamentos, permitindo que mais pessoas tenham acesso às novas tecnologias contra o câncer. Os pesquisadores terminaram os testes in vitro, comprovando a eficácia da tecnologia em células humanas de câncer de pâncreas cultivadas em laboratório, e já solicitaram pedido de patente para o trabalho. O próximo passo é realizar os testes in vivo, em modelos animais. O professor Zucolotto diz que, no futuro, se tudo correr bem, eles pretendem realizar testes clínicos em humanos, em parceria com colaboradores de áreas médicas. Apesar de ser menos tóxico, devido a liberar o remédio apenas no tumor, o professor Zucolotto alerta que o uso de nanocápsulas ainda não é um tratamento, porque ainda não foi usado em humanos. Algumas das análises do trabalho foram realizadas no Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS), em Campinas.

-

Seg, 26 Out 2020 14:36:00 -0300

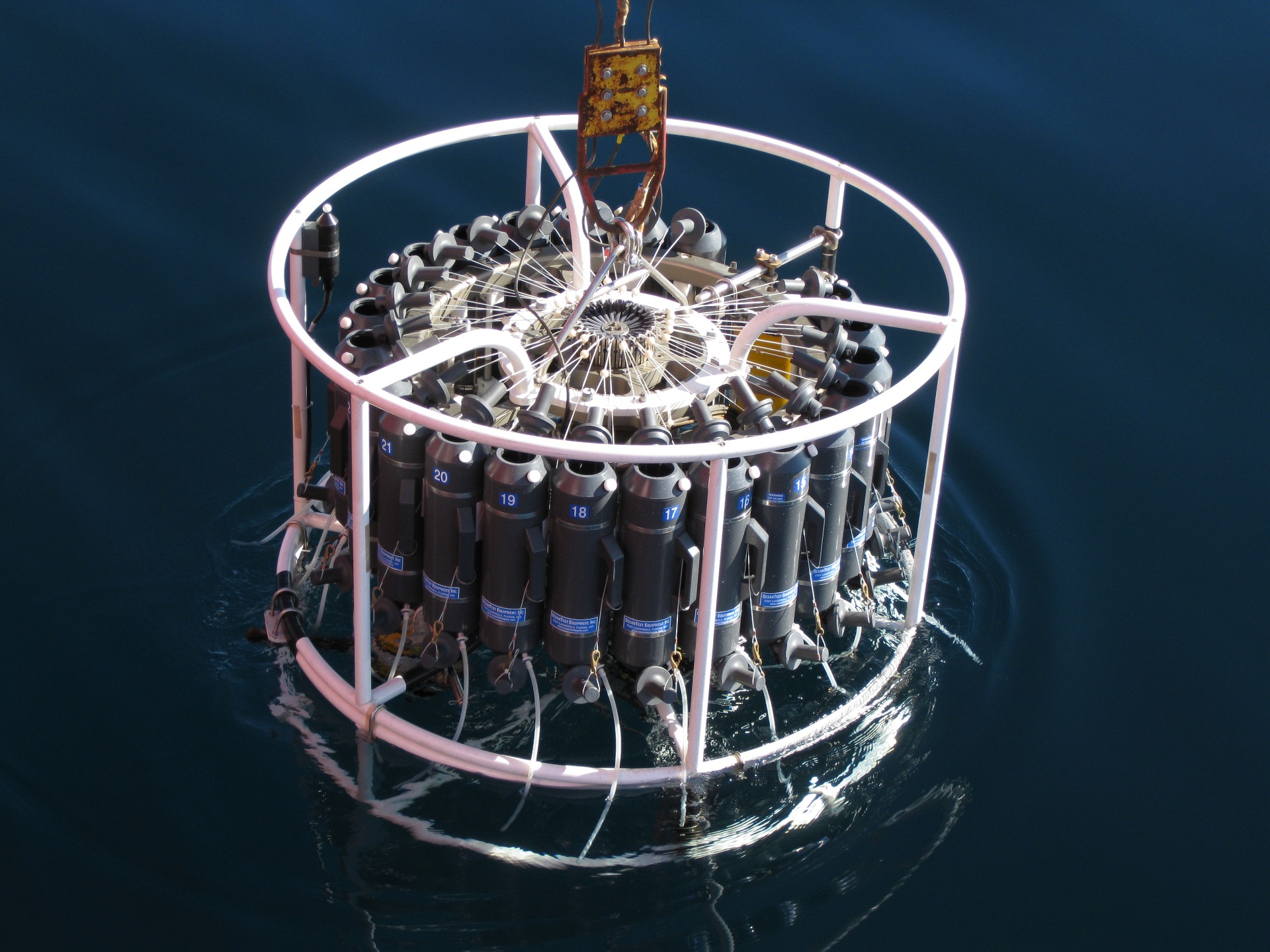

Pesquisadores apontam a relevância das diatomáceas no mar antártico

Pesquisa realizada pela FURG, apoiada pelo CNPq no âmbito do Proantar, identifica a relevância das diatomáceas, um tipo de microalga marinha, fundamental para a eficiência da bomba biológica de carbono na região do mar antártico. A atividade fotossintética desses organismos auxilia a retirada do excesso de gás carbônico atmosférico, um dos principais gases do efeito estufa.A revista internacional Limnology and Oceanography publicou, no mês de setembro, artigo científico liderado por pesquisadores brasileiros sobre a relevância das diatomáceas, um tipo de microalga marinha, fundamental para a eficiência da bomba biológica de carbono na região do mar antártico. A atividade fotossintética desses organismos fitoplanctônicos auxilia a retirada do excesso de gás carbônico atmosférico, um dos principais gases do efeito estufa, associado às mudanças climáticas e liberado de forma diária pelo homem, por meio da queima de combustíveis fósseis. O trabalho, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi desenvolvido pelo Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes (GOAL), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). O artigo teve a participação de vários pesquisadores e foi liderado pelo bolsista de Iniciação Científica (IC) do CNPq, Raul Rodrigo Costa, que verificou in situ as condições ambientais prevalentes durante o período de desenvolvimento da floração de diatomáceas na região antártica.

Ao observar uma atípica floração de diatomáceas, considerada um fenômeno natural, os pesquisadores procuraram identificar os processos físicos responsáveis pelo controle do desenvolvimento desse tipo de microalgas. O trabalho mostrou que o crescimento massivo das diatomáceas gerou um fluxo de gás carbônico, da atmosfera para a água, em valor aproximado de cinco vezes a média normal para a região pesquisada, do Norte da Península Antártica (conhecida pela sigla NAP, em inglês). Os pesquisadores observaram também que parcela significativa da biomassa produzida durante a floração se encontrava em processo de rápida sedimentação, isto é, em deslocamento para o fundo do oceano. Concluíram, assim, que a floração massiva de diatomáceas estudada, pelo rápido afundamento, foi pouco significativa para a cadeia alimentar da região, ao não servir de alimento para o krill antártico (invertebrado semelhante ao camarão), item fundamental da dieta de grandes predadores como focas, baleias e pinguins. O trabalho, contudo, mostrou o papel relevante realizado pelas diatomáceas para a chamada "bomba biológica", ou seja, para o sequestro de gás carbônico da superfície da água. A pesquisa poderá gerar ideias para o aperfeiçoamento de modelos matemáticos que tentam prever a dinâmica futura do fitoplâncton, de acordo com os impactos ambientais ocorridos na região.

As informações da pesquisa foram coletadas pelos pesquisadores ao longo da Península Antártica, a bordo do navio da Marinha brasileira RV Almirante Maximiano, durante o verão antártico de 2016. Foto: Divulgação.

Esse tipo de pesquisa é raro. Apesar de sua importância para o ecossistema daquela área e para o ciclo de carbono marinho, o conhecimento ecológico e de distribuição das diatomáceas no Oceano Sul permanece generalizado. Algas comuns em ambientes ricos em nutrientes das regiões polares e em zonas costeiras, as diatomáceas possuem papel relevante nos ciclos biogeoquímicos antárticos e respondem por cerca de 40% da produtividade primária marinha, sendo imprescindíveis para toda a cadeia alimentar da região da NAP. Além disso, são as principais mediadoras do processo conhecido como "bomba biológica", pelo qual essas algas, por meio da fotossíntese, retiram o gás carbônico da água, levando-o para o fundo do oceano, onde fica retido por centenas de anos. Como resultado do processo, a pressão parcial desse gás na interface do ar com a água se altera, gerando fluxo potencial de gás carbônico atmosférico para o oceano. Durante o período amostral da pesquisa, as diatomáceas dominavam uma ampla área da NAP, que incluiu os Estreitos de Gerlache e de Bransfield.

As algas são incapazes de se locomoverem contra as forças das correntes marítimas. Portanto, qualquer mudança que exista no compartimento físico do ecossistema pode afetar a sua sobrevivência ou desenvolvimento, tornando-as excelentes indicadores de mudanças ambientais ou climáticas. A NAP, por sua vez, se mostra um laboratório relevante para observações dos impactos sob os quais esses organismos microscópicos estão suscetíveis, devido a sua sensibilidade às consequências do aumento da temperatura. Desde a década de 1950, a região já registrou aumento médio de sete graus Celsius na temperatura de inverno, o equivalente a cinco vezes a média global. Devido a isso, a temperatura superficial da água na região aumentou, acompanhada pela retração dos glaciares e pela redução da cobertura de gelo. As mudanças físicas e climáticas na NAP são acompanhadas pelo declínio da biomassa de fitoplâncton, produzida durante o verão austral. As grandes diatomáceas vêm sendo substituídas por pequenas células de criptófitas, outro grupo de microalgas que não são consumidas pelo krill e, por isso, geram sérias consequências para a cadeia alimentar e biogeoquímica da região.

O trabalho foi financiado pelo CNPq no âmbito do Proantar e foi desenvolvido pelo Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes (GOAL), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

As informações da pesquisa, analisadas pelo bolsista Raul Costa, foram coletadas pelos pesquisadores durante um cruzeiro oceanográfico ao longo da Península Antártica, a bordo do navio da Marinha brasileira RV Almirante Maximiano, durante o verão antártico de 2016. O estudo cobriu a área do Estreito de Gerlache, que separa as ilhas de Anvers e Braband da Peninsula Antártica, o Estreito de Bransfield, entre as ilhas Shetland do Sul e a Península, e o Mar Bellingshausen, ao nordeste. Para o bolsista Raul Costa, a bolsa de Iniciação Científica (IC) do CNPq foi muito importante para o trabalho, pois permitiu a ele dedicação exclusiva ao estudo, sem a necessidade de buscar renda extra, o que inviabilizaria todo o processo. "Desenvolver esse tipo de pesquisa, ao menos para um oceanógrafo em formação, é um privilégio. Digo, pois este tipo de trabalho permite expandir muito o conhecimento, abrangendo um maior horizonte científico; isto sem levar em consideração a relevância do estudo, é claro", afirma Raul. O estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto INTERações BIOlógicas em ecossisTemas marinhos próximos à Península Antártica sob diferentes impactos de câmbios climáticos (INTERBIOTA), contemplado pela Chamada Nº 64/2013 - MCTI/CNPq/FNDCT-Ação Transversal - Programa Antártico Brasileiro - PROANTAR com o valor global de R$ 1.108.880,00.

O artigo pode ser acessado por meio do link:

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/lno.11437

-

Ter, 20 Out 2020 17:34:00 -0300

Pesquisadores clonam os primeiros embriões do veado-catingueiro

Projeto que envolve pesquisadores da UECE e da UNESP, com apoio do CNPq ,utilizou a técnica de transferência nuclear interespecífica para clonar os primeiros embriões de cervídeo neotropical.Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Universidade Estadual Paulista (UNESP) conseguiram clonar os primeiros embriões de cervídeo neotropical, utilizando a técnica de Transferência Nuclear de Células Somáticas interespecífica (TNCSi). O experimento, que gerou clones do veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), foi pioneiro no mundo no tocante à clonagem de cervídeos neotropicais. Os trabalhos sobre a reprodução de cópias geneticamente idênticas de um mesmo cervídeo são raros. Segundo o professor Vicente José Freitas, da Faculdade de Veterinária da UECE, um dos coordenadores do projeto e pesquisador 1D do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), não havia publicações sobre clonagem interespecífica em cervídeos tropicais até então. A experiência foi publicada em artigo no periódico Cellular Reprogramming. A equipe foi liderada pelo professor Vicente e teve a participação, além dos professores, de José Maurício Barbanti Duarte (UNESP), pesquisador 1B do CNPq e Luciana Melo (UNIFAMETRO). A pesquisa recebeu financiamento de cerca de R$ 800 mil, por edital do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência PRONEX/FUNCAP/CNPq.

A reprodução do veado-catingueiro com a utilização da técnica TNCSi, com transferência de material nuclear dessa espécie para células de animais de fazenda, pode ser utilizada como modelo na reprodução de outros tipos de cervídeos. Para clonar o veado-catingueiro, os pesquisadores brasileiros utilizaram óvulos de cabras e de vacas, dos quais retiraram os respectivos núcleos, e fusionaram com o material de células somáticas retiradas da pele de um veado-catingueiro. Após o intervalo de seis a sete dias, os embriões começam a se desenvolver.

Embora a clonagem seja considerada uma ferramenta relevante para a conservação de espécies em risco de extinção, a obtenção de óvulos desses animais em grande número para se executar a técnica constitui um obstáculo. A técnica de TNCSi representa, dessa forma, uma solução, por permitir a utilização de óvulos de animais domésticos para a clonagem de espécies ameaçadas de extinção. A clonagem interespécies já foi utilizada com sucesso para inúmeros animais, como o lobo, o coiote e o camelo Bactrian. Um dos principais interesses na pesquisa desse tipo de técnica envolve a reprogramação das células somáticas, ou seja, células que não podem mais se transformar em outra célula. Pela TNCSi, a célula somática, quando juntada ao óvulo de outro animal, pode se transformar de novo, retornando ao estágio embrionário. Daí se cria um novo indivíduo.

No caso do experimento com o veado-catingueiro, os pesquisadores utilizaram um total de 124 óvulos de cabras e 777 óvulos de vaca para a clonagem. A disparidade nos números se deve à facilidade em se encontrar ovários desses animais nos abatedouros locais. Os resultados do estudo indicaram que os óvulos de cabras e vacas são capazes de reprogramar as células somáticas do veado-catingueiro. Os embriões resultantes do processo chegaram até o estágio de blastocisto, no caso da experiência com os óvulos de vaca. Nessa fase, o embrião se encontra apto para a transferência para a barriga de aluguel. No caso dos óvulos de cabra, os embriões se desenvolveram até o estágio de mórula, que é uma fase anterior à do blastocisto.

Para algumas espécies de veados de regiões neotropicais, já existem bancos criogênicos para estoque de células que podem ser utilizadas em técnicas de reprodução desses animais. O Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos (NUPECCE) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) possui um banco de células de mais de um mil animais, pertencentes a 10 categorias de espécies de veados neotropicais. O banco funciona como um repositório da diversidade genética para pequenas populações. Porém, há dificuldades para se produzir embriões derivados dessas células, visto que a população em cativeiro desses veados neotropicais é pequena e não pode ser utilizada para procedimentos invasivos, como laparoscopia.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), das 10 espécies de veado-catingueiro conhecidas, seis são classificadas como vulneráveis e duas são consideradas como de menor preocupação. Não há informações suficientes para se categorizar as outras duas espécies. Veados-catingueiros são fonte de alimento para populações das Américas Central e do Sul e, por isso, passíveis de correr fortes riscos predatórios. No Brasil, se encontram oito espécies de veado-catingueiro, duas delas ameaçadas de extinção. Esse tipo de cervídeo é encontrado em quase todos os biomas do país, com exceção da bacia amazônica, e predomina em toda a região da Mata Atlântica.

A espécie brasileira tem servido como modelo para muitos procedimentos envolvendo cervídeos. O próximo passo dos pesquisadores envolvidos no projeto de TNCSi é o de encontrar uma espécie de animal doméstico que sirva como barriga de aluguel para a transferência de embriões do veado-catingueiro, em uma tentativa de que a gravidez seja levada a termo.

O link para o artigo se encontra abaixo:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cell.2019.0069

-

Qui, 15 Out 2020 13:25:00 -0300

Pesquisa na Chapada do Araripe amplia conhecimento da diversidade no NE

O estudo de esfingídeos, espécies de mariposas, tema de tese de doutorado da pesquisadora Talitha Rochanne Alves Abreu da Costa, sob orientação do Prof. Marcelo Duarte, bolsista PQ do CNPq, contribuiu para aumentar o conhecimento sobre a diversidade desses insetos na região Nordeste do Brasil e sua distribuição na área do município estudado, localizado na Chapada do Araripe.O estudo de esfingídeos, espécies de mariposas, levantou novas informações sobre a biodiversidade do município de Santana do Cariri, Ceará, onde a pesquisa foi desenvolvida. Além do eventual reflexo em outras áreas do conhecimento científico, como por exemplo, na produção agrícola, o trabalho, tema de tese de doutorado da pesquisadora Talitha Rochanne Alves Abreu da Costa, sob orientação do Prof. Marcelo Duarte, bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contribuiu para aumentar o conhecimento sobre a diversidade desses insetos na região Nordeste do Brasil e sua distribuição na área do município estudado, localizado na Chapada do Araripe, área geográfica considerada de extrema importância para a conservação da biodiversidade da Caatinga.

Desde 2002, a Chapada do Araripe é citada por relatórios do Ministério do Meio Ambiente como uma das doze regiões brasileiras em que há necessidade do estabelecimento de programa especial de fomento para a realização do inventário biológico. Os esfingídeos ainda são pouco estudados na região, apesar da relevância dessas espécies para a economia local.

Paisagens e vegetação da Chapada do Araripe. Foto: Divulgação.

Paisagens e vegetação da Chapada do Araripe. Foto: Divulgação.Algumas das espécies pesquisadas durante o trabalho de campo da doutora Talitha da Costa são reconhecidas pelos danos que podem causar aos cultivos agrícolas durante o estágio larval. Uma das espécies mais abundantes encontradas na área estudada, Erinnyis ello ello, por exemplo, é considerada uma importante praga da cultura da mandioca, plantação comum em Santana do Cariri. A doutora Talitha afirma, porém, que, embora seja uma praga, Erinnyis ello ello é também um ótimo polinizador. A pesquisadora acredita que os resultados de sua tese, defendida em setembro de 2020 no Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), poderiam ser utilizados pelos agricultores locais, contribuindo para a diminuição do uso do agrotóxico e para o uso de maior controle biológico, visto que esses esfingídeos também são ótimos polinizadores. Assim, ao invés de usar o agrotóxico para retirar as larvas, os agricultores poderiam ser ensinados a coletar as lagartas de Erinnyis ello ello de maneiras mais salutares. Durante o trabalho que resultou na tese, a pesquisadora também coletou ácaros que parasitam os esfingídeos, registrando o Prasadiseius donahuei, espécie de ácaro que ainda não tinha sido registrada no Brasil.

Pesquisas sobre espécies de esfingídeos emblemáticos para programas de conservação contribuem para o entendimento da complexidade da biodiversidade tropical e de sua manutenção. No mundo são conhecidas 1.602 espécies de esfingídeos distribuídas em 205 gêneros. Para o Brasil, já foram registradas 196 espécies. Os esfingídeos são utilizados como indicadores biológicos em avaliações da qualidade ambiental em diferentes ecossistemas, além de serem agentes polinizadores de inúmeras plantas em zonas tropicais. A observação dos esfingídeos é dificultada por essas espécies terem hábitos noturnos, em sua maioria. Dada a dificuldade em observá-los em visitas às flores, consideram-se relevantes as informações adquiridas por meio do estudo de grãos de pólen aderidos a seus corpos, que indicam as interações ecológicas realizadas por esses grupos.

A pesquisa de campo do doutorado da Dra. Talitha, levantou mensalmente amostragens na Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, no município de Santana do Cariri, Ceará, entre agosto de 2016 e julho de 2018. O trabalho foi realizado durante 12 horas às noites, no intervalo das 17:30 horas às 5:30 horas, em período de lua nova, que aumenta a eficiência e a atratividade da armadilha luminosa.

Espécies atraídas pela armadilha luminosa. Foto: Divulgação

Das 37 espécies de esfingídeos coletadas, registrou-se pólen em 29 delas (76%), totalizando a identificação de 91 tipos polínicos de angiospermas. Identificou-se um total de 36 famílias de plantas. A pesquisa indicou que os esfingídeos, reconhecidos como utilizadores de plantas com grande tubo floral, também utilizaram outros tipos de plantas herbáceas e arbóreas. O estudo ampliou o conhecimento para 21 espécies de esfingídeos e incluiu dados novos para sete outras espécies sem nenhuma informação sobre o uso dos recursos florais. As espécies que tiveram mais informações ampliadas sobre os tipos polínicos utilizados foram Erinnyis ello ello, com 56 novos tipos polínicos, e Xylophanes tersa e Agrius cingulata, com 27 e 25 novos tipos polínicos, respectivamente. A pesquisa apontou também a direção sobre quais famílias e gêneros em que os estudos devem ser aprofundados, para a melhor compreensão dos serviços de polinização prestados pelos esfingídeos na Chapada do Araripe.

A tese de doutorado de Talitha da Costa foi desenvolvida sob a orientação do professor Marcelo Duarte, Vice-Diretor do Museu de Zoologia da USP (02/2018 ¿ 12/2021) e coordenador do projeto Contribuição do Museu de Zoologia da USP à implementação do SIBBR - Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, apoiado pelo CNPq, que concedeu ao professor ao professor 29 bolsas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, com prazos que variaram de 12 a 36 meses, no valor total de R$ 1 milhão.

-

Qua, 07 Out 2020 14:48:00 -0300

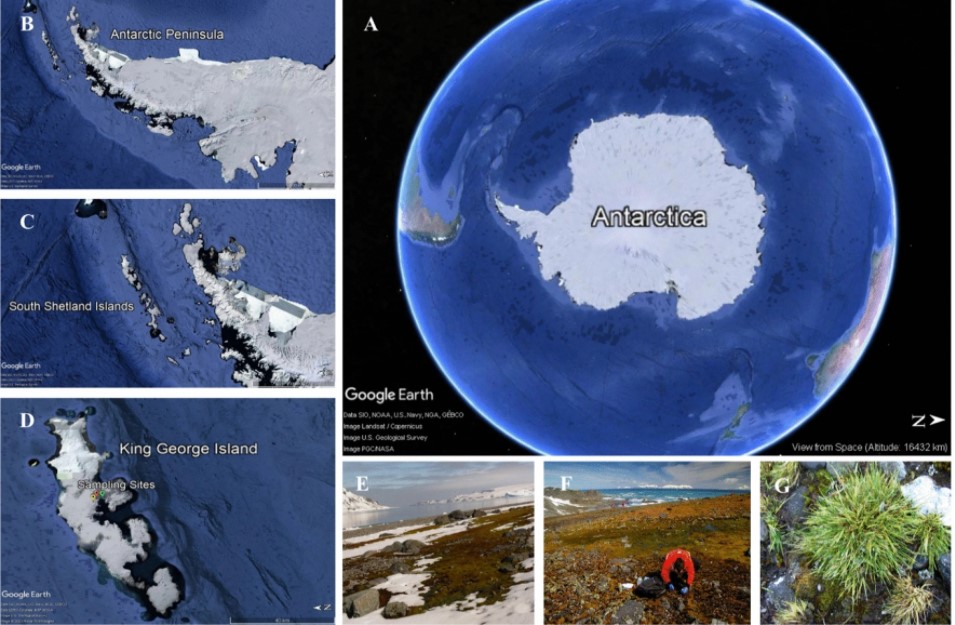

Pesquisa do Proantar identifica bactérias com ação anticancerígena

O estudo foi publicado na revista Scientific Reports e desenvolvido por bolsistas do CNPq a partir de projeto apoiado pelo PROANTAR, programa coordenado pelo CNPq e o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações.Pesquisadores brasileiros publicaram em agosto, na revista Scientific Reports, da Nature, artigo sobre estudo realizado na Antártica, que isolou e identificou onze gêneros de bactéria do tipo Actinobacteria, alguns capazes de produzir potentes compostos anticancerígenos. Entre os compostos fabricados por essas bactérias estão a Cenerubina B. e a Actimicina V, ativos que não apresentaram efeitos tóxicos às células sadias. Durante a pesquisa, realizada no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), os cientistas encontraram metabólitos com atividade biológica de duas linhagens pertencentes ao gênero Streptomyces, espécies de Actinobacteria, que mostraram atividades antiproliferativas contra as células cancerosas humanas, podendo contribuir para o desenvolvimento de drogas relevantes na área. As espécies Streptomyces constituem reservas extraordinárias de substâncias com potencial para o desenvolvimento de drogas anticâncer. O isolamento e a identificação dessas bactérias tornaram-se uma área frutífera para a pesquisa nos últimos anos, devido à exploração de possíveis novos produtos naturais bioativos.

Imagens de satélite do continente antártico e do trabalho de campo dos pesquisadores. Foto: Divulgação

O filo Actinobacteria designa bactérias gram-positivas, isto é, bactérias possíveis de serem identificadas quando coradas de violeta por método de coloração que faz com que sejam visualizadas no microscópio óptico. Espécies desse filo se encontram presentes no solo e em ambientes extremos e são conhecidas por produzir uma variedade de substâncias bioativas de interesse industrial e farmacêutico. Segundo o professor Itamar Soares de Melo, da Embrapa Meio-Ambiente, as Actinobacteria têm contribuído de forma significativa para a humanidade. "Elas são responsáveis por cerca de 75% de todos os antibióticos conhecidos", afirma ele, sobre os medicamentos que utilizam compostos derivados das Actinobacteria. A pesquisa contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

A realização da pesquisa na Antártica é significativa. A região tem sido considerada um dos ecossistemas mais promissores de bioprospecção fora dos ambientes ecológicos já conhecidos e amplamente estudados. Segundo o pesquisador Leonardo Jose Silva, primeiro autor do artigo, que estudou o assunto em seu doutorado pela Universidade de São Paulo, com bolsa do CNPq, por conta de características ambientais únicas, como o menor efeito da ação do homem sobre o meio ambiente e a ocorrência de espécies só lá encontradas, o continente antártico possibilita o isolamento de novos e raros organismos que podem resultar na produção de compostos ou na descoberta de propriedades biológicas ainda não conhecidas. Além disso, embora tenha recebido atenção nas últimas décadas, a procura por moléculas bioativas de microorganismos que possam gerar efetivos compostos farmoquímicos destinados a tratar condições clínicas têm diminuído a cada ano. As causas para esse declínio são o uso de técnicas tradicionais de isolamento químico e a centralização das pesquisas em torno de ambientes já estudados.

Os pesquisadores brasileiros começaram a pesquisa explorando a biodiversidade das Actinobacteria encontradas na rizosfera (região do solo com máxima interação de raízes), de um tipo de gramínea antártica, conhecida pelo nome científico de Deschampsia antarctica. A pesquisa revelou que bactérias associadas à raiz da Deschampsia são fontes ricas de moléculas com propriedades antitumor. Essa gramínea representa uma das poucas espécies de plantas com importante papel ecológico, por abrigar em seu solo uma série de micróbios com grandes capacidades metabólicas. A análise do solo dos microorganismos que habitam ambientes de frio extremo é crucial para o entendimento dos papéis ecológicos e a descoberta do potencial biotecnológico desses ambientes. Devido ao modo de formação de seus esporos e pela tolerância a raios ultra-violeta, entre outras, o gênero Antinobacteria sobrevive sem problemas em condições extremas.

Na etapa seguinte, os pesquisadores explorararam o potencial dessas espécies na síntese de substâncias bioativas. Para o estudo, eles realizaram o sequenciamento genético da Actinobacteria, que, junto com a análise funcional de prognóstico, revelou vários caminhos. A Actinobacteria pode ser útil à biossíntese de antibióticos, como estreptomicina, neomicina e tetraciclina, indicando grande potencial bioativo da comunidade bacteriana associada ao Deschampsia antarctica. A identificação de novas espécies de actinobactérias por meio do sequenciamento do DNA realizada pelos pesquisadores resultou em acervo, que agora se encontra preservado na coleção de micro-organismos da Embrapa Meio-Ambiente, em Jaguariúna, interior de São Paulo.

O artigo derivou de pesquisa coordenada pelo Dr. Itamar Soares de Melo, da Embrapa Meio-Ambiente, e contou com apoio do CNPq, no âmbito de dois projetos coordenados, respectivamente, pela Dra. Vivian Pellizari e pelo Dr. Luiz Henrique Rosa. A doutora Vivian é professora do Instituto Oceanográfico, da Universidade de São Paulo (USP). O doutor Luiz Henrique Rosa, por sua vez, é do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assinam o texto pesquisadores da UFMG, da Universidade de Campinas (UNICAMP); da Escola de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ - USP); do Laboratório de Microbiologia Ambiental, da Embrapa Meio-Ambiente; e do Laboratório de Espectrometria de Massa Aplicado a Produtos Químicos Naturais (USP).

O PROANTAR

O Brasil aderiu ao Tratado da Antártida em 1975 e em 1982, foi criado o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, dando início a uma das exigências para a participação de um País como Parte Consultiva do Tratado da Antártica, a realização continuada de substanciais atividades científicas naquela região. Tal fato elevou o Brasil à categoria de membro Consultivo com direito a voz e veto dentre um grupo seleto de países que decidem sobre as atividades e o futuro do Continente Branco.

O PROANTAR é um programa de Estado cujo objetivo maior é a produção de conhecimento científico sobre a Antártica e suas relações com o restante do sistema climático global. O financiamento das pesquisas no âmbito do PROANTAR garante a presença da comunidade científica brasileira na Antártica desde o verão de 1982/83.

Desde 1991, o CNPq participa da consecução dos objetivos científicos do PROANTAR. Ao CNPq cabe a responsabilidade pelo financiamento das pesquisas científicas na Antártida

A implementação logística do PROANTAR está a cargo da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), vinculada ao Comando da Marinha (Ministério da Defesa - MD). Também são parceiros na execução do Programa o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), entre outros atores do setor público (PETROBRAS) e privado (OI - empresa responsável pela transmissão de voz e dados de longa distância).

-

Qui, 01 Out 2020 10:47:00 -0300

Pesquisa avalia desigualdade racial no tratamento do câncer de mama

O estudo inédito foi tema de projeto desenvolvido pela pesquisadora Lívia Lemos durante o doutorado, realizado na UFMG com bolsa do CNPq. A pesquisa indica que, em casos de câncer de mama, a sobrevida de mulheres autodeclaradas de cor de pele preta é até 10% menor do que a de mulheres brancas.Pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com dados fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), indica que, em casos de câncer de mama, a sobrevida de mulheres autodeclaradas de cor de pele preta é até 10% menor do que a de mulheres brancas. O estudo, tema do projeto de doutorado da bolsista do CNPq, Lívia Lovato Pires de Lemos, sugere que um dos principais motivos para essa desigualdade é o diagnóstico tardio e reflete, ainda, a disparidade social no tratamento da saúde no país. Esta é a primeira pesquisa realizada no Brasil em âmbito nacional envolvendo a relação entre a sobrevida de câncer e iniqüidades raciais. Embora já existissem trabalhos isolados sobre o tema, a produção científica relacionada ao assunto ainda era insuficiente e pontual. "Pensamos que seria muito relevante avaliar a sobrevida das mulheres tratadas pelo SUS, em âmbito nacional", afirma a doutora Lívia Lemos, que utilizou informações dos bancos de dados do Sistema de Informação Ambulatorial, do Sistema de Informação Hospitalar e do Sistema de Informação sobre Mortalidade.

A pesquisa acompanhou, durante cinco anos, a evolução de 59.811 mulheres pacientes de câncer de mama, que iniciaram tratamento na rede pública de saúde entre 2008 e 2010. A avaliação da sobrevida dessas mulheres foi realizada de acordo com a raça/cor autodeclarada. A pesquisadora utilizou como padrão a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divide a cor da pele da população brasileira em branca, preta, parta, amarela e indígena. Daí a razão de a autora da pesquisa se referir à cor da pele das mulheres acompanhadas como preta e não negra. Ao todo, 62% dessas pacientes se declararam brancas, 31% se julgaram pardas e apenas 6% se disseram pretas.

Ao longo da evolução do tratamento, Lívia Lemos verificou que a mortalidade das mulheres pretas era maior do que a das brancas. "No início do acompanhamento todas estavam vivas. Com o passar do tempo as mulheres vão morrendo, mas as de cor de pele preta morrem mais rápido do que as brancas", explica a pesquisadora. O resultado ressalta o fato de as mulheres que se autodeclararam de cor de pele preta terem menor acesso às ações do plano de controle do câncer de mama. O diagnóstico tardio é um dos principais motivos para a menor sobrevida dessas pacientes. O câncer de mama tem bom prognóstico, quando identificado no início. "Se as autoridades sanitárias forem sensibilizadas, é muito importante que considerem a criação de políticas de baixo para cima e que essas mulheres sejam ouvidas e tenham lugar de destaque na criação de estratégias para diminuir essa iniqüidade em saúde", afirma a pesquisadora. Para ela, é importante que a formulação de políticas públicas para o setor leve em consideração não só números, mas a consulta a essas pessoas, para que se possa entender as respectivas realidades e propor estratégias que diminuam a desigualdade apontada na pesquisa.

O controle do câncer de mama é reconhecido como uma das prioridades pela saúde pública no Brasil desde o início da implementação do SUS. Segundo a orientadora da pesquisa, professora da Faculdade de Medicina da UFMG e bolsista PQ do CNPq Mariangela Cherchiglia, embora a proporção de mulheres diagnosticadas com a doença em estágio avançado tenha apresentado tendência à queda, o índice ainda é alto, de mais de 40%, e a proporção de mulheres autodeclaradas de cor preta diagnosticadas com a doença já avançada é maior, quando comparada com a de mulheres pardas e brancas. "Os resultados apresentados refletem a realidade de um país que envelhece e adoece sem ter resolvido seu principal desafio: as desigualdades sociais", afirma a professora. Segundo ela, o resgate do itinerário assistencial do paciente seria facilitado se existisse um número identificador único para a área de saúde, o que permitiria a verificação do histórico do paciente no SUS. Na falta de tal identificador, a UFMG vem utilizando a técnica de pareamento determinístico probabilístico.

Desde 2004, pesquisadores da universidade trabalham com a integração de bancos de dados do SUS, em projetos financiados pelo CNPq e pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais).

-

Qui, 17 Set 2020 10:05:00 -0300

Ausência de chuvas tende a matar as florestas tropicais, aponta experimento

A pesquisa, realizado pelo PELD FNC - Floresta Nacional de Caxiuanã, aponta que, com as projeções de aumento das temperaturas do ar e de redução das precipitações, os riscos de empobrecimento severo e mesmo de mortalidade das florestas tropicais, como a Amazônia Brasileira, tornam-se mais altos.No nordeste do Pará, um experimento artificial de duas décadas tem mostrado os profundos impactos do aumento da temperatura e da falta de chuvas sobre a floresta tropical. As primeiras conclusões, apresentadas pelo ecólogo e bolsista do CNPq, Leandro Valle Ferreira, do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), apontam que, diante das mudanças climáticas globais e da redução de chuvas simuladas com a pesquisa, os riscos de empobrecimento severo e mesmo de mortalidade das florestas tropicais, como a Amazônia Brasileira, tornam-se muito altos.

"A Amazônia se tornará mais seca e pobre em espécies, confirmando as previsões pessimistas dos cientistas", afirma Ferreira, membro da equipe do projeto intitulado "Seca Floresta" (Esecaflor). O Esecaflor, implantado e coordenado até recentemente pelo professor Dr. Antônio Lola, é um sítio PELD, que conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), com estudos também integrados ao projeto LBA. O MPEG, instituição da qual ele faz parte, é também o responsável pela Estação Científica Ferreira Pena, localizada dentro da Floresta Nacional de Caxiuanã, onde o experimento vem sendo realizado há 20 anos.

Ele explica que, ao ser submetida a um clima mais quente e seco, a comunidade de plantas envolvida no experimento ficou mais pobre em espécies, perdendo biomassa e as suas funções biológicas. A floresta se transformou em outro tipo de vegetação, dominada por cipós, a única forma de vida beneficiada com a redução da umidade do solo.

Diante das ameaças de fenômenos climáticos como o conhecido El-Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico e uma redução drástica na precipitação na Amazônia, o estudo busca respostas de longo prazo sobre o que acontece com a floresta amazônica quando a quantidade de chuvas começa a reduzir continuamente.

Ferreira ressalta ainda como os impactos na floresta amazônica podem se estender a outros biomas. "Reduzindo a quantidade de chuvas na região amazônica, outros biomas ficarão mais secos também. Eles são interligados e têm uma dinâmica climatológica entre eles. Portanto, qualquer alteração vai consequentemente prejudicar os outros biomas, como o próprio Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica", explica.

Experimento - O Esecaflor envolve duas parcelas de um hectare de floresta (o equivalente a um campo de futebol) cada, com uma delas sujeita ao estresse hídrico a partir da instalação de 6 mil painéis de plásticos transparentes.

Instalados a uma altura média entre 1,5 e 3,5 metros acima do solo, esses painéis dificultam a penetração da água da chuva no solo da floresta de terra firme, ajudando a simular as altas temperaturas e outras condições semelhantes às projetadas por estudos climáticos e ambientais para a região amazônica.

Entre os principais problemas encontrados pelos pesquisadores na área coberta, ficou evidente a significativa redução em relação às formas de vida vegetais, com a diminuição do número de espécies e de indivíduos, incluindo entre eles árvores, arbustos, epífitas e palmeiras.

Quando comparada a outra área, controlada sob condições menos inóspitas, a mortalidade de árvores na parcela experimental foi duas vezes maior, resultando em uma perda de mais de 30% biomassa original da floresta.

"Há também uma nítida modificação da composição de espécies, sendo a parcela experimental representada por indivíduos mais tolerantes à redução da umidade do solo. A única forma de vida beneficiada com a redução da umidade do solo na parcela experimental foram os cipós, que aumentaram em número de espécies, indivíduos e biomassa", relata Leandro.

Segundo ele, o provável é que, diante da mortalidade da maior parte das espécies, a floresta se transforme em outro tipo de vegetação.

Tensão - Os resultados da pesquisa são divulgados em um momento em que especialistas de todo o planeta alertam contra o negacionismo científico por muitas lideranças nacionais e a iminência de uma catástrofe ambiental caso o aumento da temperatura média global se dê acima dos 2º Celsius nos próximos anos.

Com as crescentes discussões sobre a quantidade de dióxido de carbono armazenada e emitida pelas florestas tropicais, desde as últimas duas décadas, a importância de pesquisas e experimentos como o Esecaflor aumenta.

"Antecipar o futuro de seca e calor é fundamental para avaliar a resistência da floresta neste novo cenário climático e, consequentemente, planejar melhor a conservação dos biomas e o uso responsável das riquezas existentes", argumenta Leandro.

"O nosso país deveria ser um exemplo de políticas públicas voltadas para isso", completa.

O PELD

O PELD é um programa criado pelo CNPq em 1997 e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) de 13 Fundações de Amparo a Pesquisa e do British Council - Fundo Newton. Esse investimento a longo prazo é fundamental para o acompanhamento adequado visando à compreensão das transformações no meio ambiente perante o tempo e os mais diversos agentes de interferência.

Saiba mais sobre o PELD FNC - Floresta Nacional de Caxiuanã: https://youtu.be/IFbjBXlmKSA

Fonte: Agência Museu Goeldi

-

Qui, 10 Set 2020 20:46:00 -0300

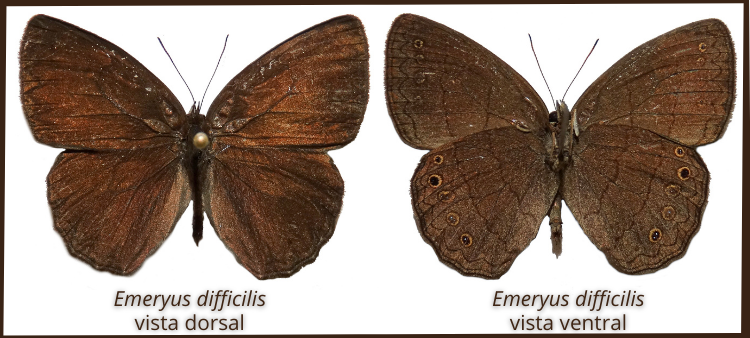

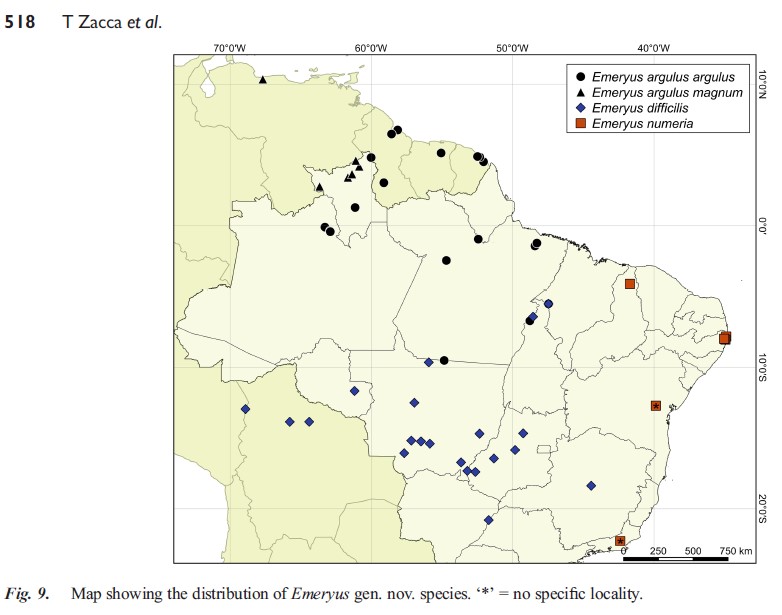

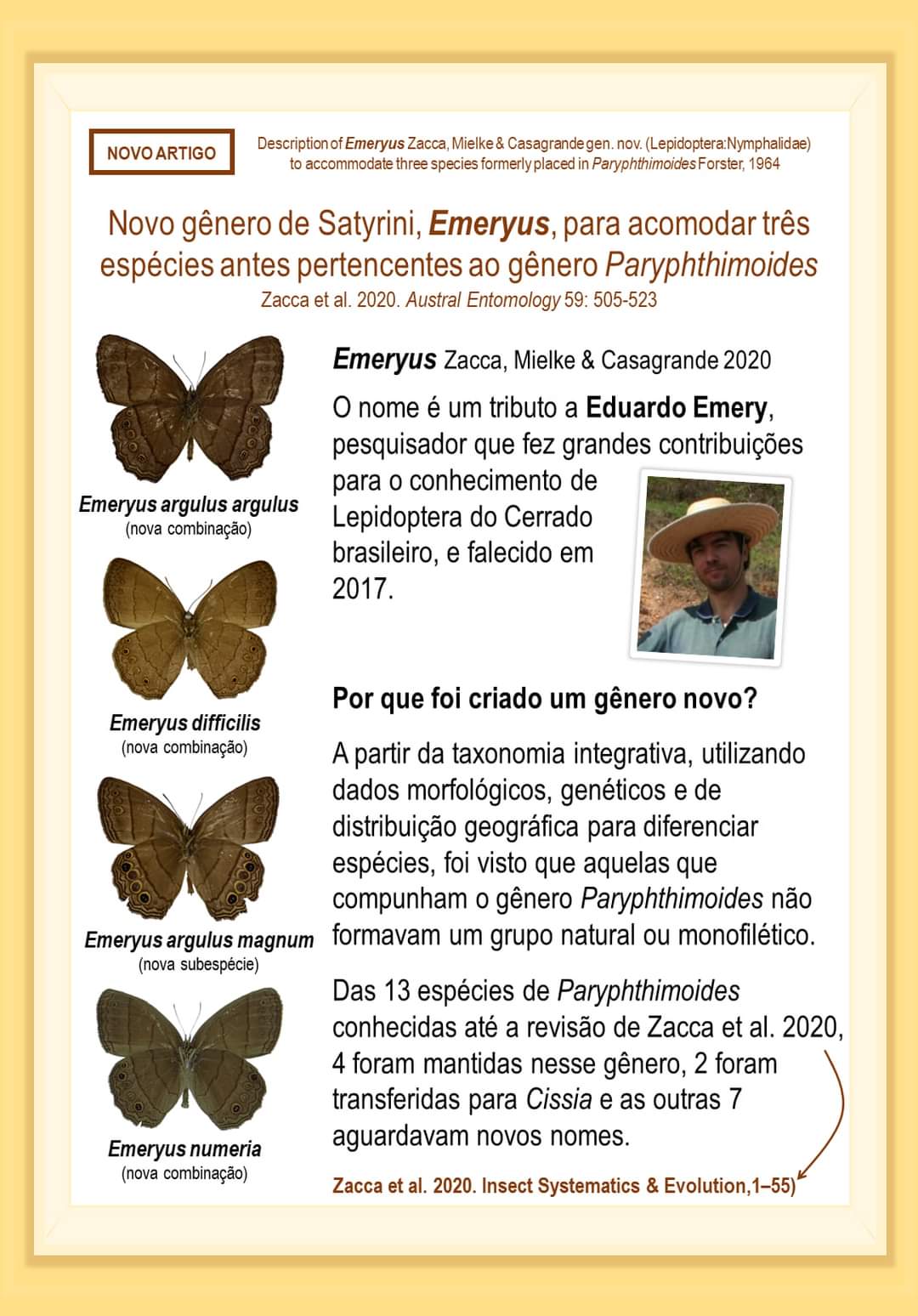

Estudo homenageia servidor do CNPq com novo gênero de borboletas

Estudo homenageia o pesquisador e servidor do CNPq, Eduardo Emery, falecido em 2017, estudioso de borboletas do cerrado. Assinado por pesquisadores da Unicamp, UFPR, do Museu de História Natural de Londres e da Universidade da Flórida, incluindo bolsistas do CNPq, o estudo cria o gênero Emeryus Zacca, Casagrande & Mielke, 2020.Artigo recentemente publicado pela revista Austral Entomology apresenta um novo gênero de borboletas que homenageia o pesquisador e servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Eduardo Emery, falecido em 2017. Assinado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Museu de História Natural de Londres (UK) e da Universidade da Flórida (EUA), incluindo bolsistas do CNPq, o estudo identificou que algumas espécies que eram previamente tratadas no gênero Paryphthimoides Forster, 1964 estavam alocadas de modo equivocado por mais de cinco décadas. Foi proposto, então, um novo gênero de borboletas, Emeryus Zacca, Casagrande & Mielke, 2020 de modo que melhor refletisse a história evolutiva e as relações naturais de parentesco dentro do grupo.

"O gênero Emeryus é composto por três espécies: Emeryus argulus (Godart, [1824]), Emeryus difficilis (Forster, 1964) e Emeryus numeria (C. Felder & R. Felder, 1867), todas com ocorrência no Brasil. Duas delas ocorrem em áreas de Cerrado, então pensei que poderia ser uma excelente oportunidade de homenagear o Eduardo por suas contribuições científicas a respeito das borboletas daquele bioma", explicou a pesquisadora Thamara Zacca, da Unicamp, principal autora do estudo.

Imagem de uma das espécies do novo gênero, visa de cima e de baixo.

Analista em Ciência e Tecnologia do CNPq desde 2006, Eduardo tinha graduação e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, instituição pela qual também concluiu o Mestrado em Ecologia (1998) e o Doutorado em Biologia Animal (2006). Grande conhecedor de borboletas do Cerrado, ele possuía uma coleção de borboletas que foi doada pela família para a coleção entomológica da UFPR e impressionou pela qualidade da preservação. "Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer o Eduardo pessoalmente, mas os trabalhos que ele desenvolveu com as borboletas do Cerrado serviram como inspiração e base para alguns dos estudos com borboletas que venho realizando desde 2006", afirmou Thamara.

Eduardo Emery em campo. Foto: André V. L. Freitas/Divulgação

Segundo a companheira de Eduardo, Liege Mallmann, a homenagem é um merecido reconhecimento ao trabalho dedicado e cauteloso de Eduardo em suas pesquisas com borboletas. "Testemunhei toda a dedicação, o zelo e as preocupações envolvendo a manutenção da coleção, as idas a campo para a coleta de novos exemplares, o tempo despendido para a montagem e identificação, e todos os demais cuidados necessários. Trabalho exaustivo e para poucos. Para o Eduardo, uma grande paixão. Tenho certeza de que, onde ele estiver, deve estar radiante de alegria e celebrando bastante", ressaltou Liege.

O estudo

O estudo publicado é parte dos resultados da pesquisa de base que Thamara realizou durante o seu doutorado na UFPR (2013-2017), período em que foi bolsista do CNPq. "O objetivo principal do meu projeto era realizar um estudo sistemático, incluindo a revisão taxonômica de alguns grupos de borboletas da subfamília Satyrinae (gêneros Cissia e Paryphthimoides) utilizando dados morfológicos e de distribuição geográfica, a partir de espécimes depositados em coleções biológicas nacionais e internacionais", completou. A pesquisa teve continuidade no pós-doutorado pela Unicamp e, em colaboração com mais alguns pesquisadores, foram incluídos dados moleculares no estudo. Com o somatório de todas essas fontes de evidência, foi possível identificar, a partir da taxonomia integrativa, utilizando dados morfológicos, genéticos e de distribuição geográfica, que aquelas que compunham o gênero Paryphthimoides não formavam um grupo natural ou monofilético.

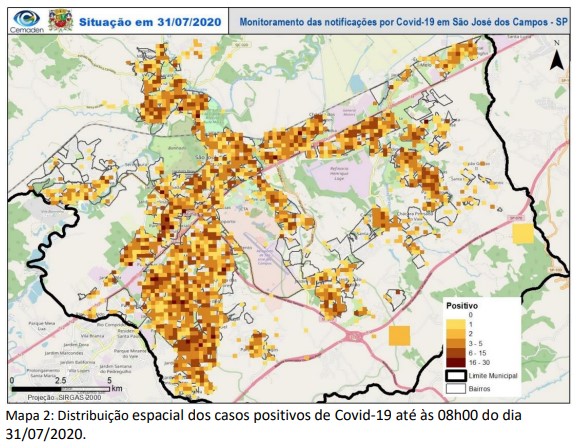

Mapa apresentado no artigo demonstra a distribuição geográfica de cada espécie. Imagem: Reprodução.

Assim, das 13 espécies de Paryphthimoides conhecidas até a revisão descrita no artigo, quatro foram mantidas nesse gênero, três foram transferidas para o novo gênero Emeryus, duas foram transferidas para Cissia e outras quatro serão tratadas em publicações futuras sob novas combinações taxonômicas. .

Além dessa homenagem, Eduardo Emery ganhou, há alguns meses, outro reconhecimento por seu trabalho com borboletas. "Um outro colega meu, José R. A. Lemes (UFPR) junto com outros colaboradores, também descreveu uma espécie de borboleta da família Riodinidae em homenagem ao Eduardo, chamada de Aricoris emeryri Callaghan, Lemes & Kaminski, 2020, que ocorre no Cerrado", contou Thamara.

Leia aqui o artigo com a descrição do gênero Emeryus Description of Emeryus Zacca, Mielke & Casagrande gen. nov. (Lepidoptera: Nymphalidae) to accommodate three species formerly placed in Paryphthimoides Forster, 1964, que tem como autores, além de Thamara, os bolsistas PQ do CNPq, Mirna M Casagrande, Olaf Mielke e André V L Freitas e os pesquisadores Eduardo P Barbosa, Blanca Huertas e Keith R Willmott.

Emoção entre familiares e amigos

A notícia da homenagem emocionou a família e os amigos de Eduardo. ¿Quando recebi a notícia, fiquei bastante emocionada, orgulhosa e feliz. De imediato, a compartilhei com nossos familiares, amigos do Eduardo e pessoas que conhecem a nossa história. As reações foram, como não poderiam deixar de ser, muito tocantes, e expressam, de diferentes formas, os meus próprios sentimentos¿, disse Liege. Do orgulho de D. Alba, mãe de Eduardo, à emoção do irmão Julio e dos amigos, a certeza de que o reconhecimento foi merecido.

Arte elaborada pelo Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas da Unicamp - LABBOR

-

Qua, 09 Set 2020 11:34:00 -0300

UECE realiza primeira gestação em caprino do mundo com ovário artificial

A revista científica internacional Molecular Reproduction and Development publicou, em 6 de agosto de 2020, artigo sobre pesquisa inédita acerca da gestação em caprinos com o uso da tecnologia do ovário artificial, realizada pela equipe do Laboratório de Manipulação de Oócitos e Folículos Ovarianos Pré-antrais (Lamofopa).A revista científica internacional Molecular Reproduction and Development publicou, em 6 de agosto de 2020, artigo sobre pesquisa inédita acerca da gestação em caprinos com o uso da tecnologia do ovário artificial, realizada pela equipe do Laboratório de Manipulação de Oócitos e Folículos Ovarianos Pré-antrais (Lamofopa), liderada pelo professor José Ricardo de Figueiredo, da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Favet-UECE) e pesquisador 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa utilizou técnicas que possibilitaram, pela primeira vez, na espécie caprina, uma gestação a partir de óvulos que sobreviveram e cresceram fora do organismo materno. Os pesquisadores envolvidos no projeto vinham preservando o sigilo dos resultados obtidos no ano passado e decidiram divulgar os resultados da pesquisa apenas agora, devido à publicação do artigo. Embora a gestação caprina não tenha chegado a termo, o fato foi considerado um avanço, pois a pesquisa representou melhorias significativas na maturação e na produção in vitro de embriões a partir de óvulos crescidos também in vitro.

A criação do ovário artificial in vitro visa o cultivo dos folículos ovarianos em meios especiais, com o fim de se conseguir o crescimento e a maturação de maior número de óvulos, que poderão ser fecundados e gerar embriões. No ovário natural, apenas 0,1% dos óvulos que iniciam seu crescimento no folículo chegam à ovulação. "Esta pesquisa é extremamente complexa e, portanto, bastante desafiadora, mas estamos avançando um passo de cada vez", diz o professor José Ricardo. Segundo ele, a tecnologia do ovário artificial tem grande importância na pesquisa básica, como aprofundar o conhecimento sobre os fatores que controlam a sobrevivência e desenvolvimento in vitro de folículos ovarianos.O objetivo da pesquisa era conhecer os fatores que controlam o desenvolvimento dos óvulos, mas as aplicações desse conhecimento poderão prover dados que poderão auxiliar trabalhos de reprodução de animais domésticos e a multiplicação de espécies ameaçadas de extinção. As informações coletadas pelo projeto poderão, ainda, ser aplicadas em pesquisas para o tratamento de infertilidade em mulheres e para a preservação de fertilidade em mulheres diagnosticadas com doenças como câncer.

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Manipulação de Oócitos e Folículos Ovarianos Pré-antrais (Lamofopa) da UECE.Foto: UECE/Divulgação.

Além de ser o maior laboratório da América Latina relacionado à pesquisa na área do ovário artificial caprino, o Lamofopa é colaborador do Oncofertility, um dos mais relevantes consórcios internacionais para o tratamento de infertilidade em humanos, com sede em Chicago, Estados Unidos.O laboratório também vem colaborando de forma expressiva na produção de artigos científicos em periódicos internacionais e já depositou a patente do ovário artificial. O estudo foi desenvolvido com parte dos recursos do Edital 02/2015 - FUNCAP/CNPq, que contemplou um projeto em rede coordenado pelo professor José Ricardo e também financiou pesquisas com outras bioténicas reprodutivas. Em período anterior, com recursos aprovados de edital RENORBIO-CNPq (2006), bem como de projeto de cooperação internacional financiado pela CAPES-FUNCAP, a equipe do Lamofopa foi a primeira no mundo a relatar a obtenção in vitro de oócitos maturos e de embriões em estágios avançados na espécie caprina, utilizando a tecnologia do ovário artificial.

No momento, o professor José Ricardo e a equipe buscam por mais investimentos para dar continuidade à pesquisa. Eles ainda contam com recursos de outros editais, com o estoque de material sobressalente da pesquisa realizada até o momento e a taxa de bancada mensal recebida pelo professor José Ricardo com a bolsa do CNPq. O Prof. Jose Ricardo levanta, ainda, a possibilidade de organizar cursos no laboratório para arrecadar fundos a serem aplicados na pesquisa e conta com algum auxílio de parceiros privados. A empresa BioMérieux, de comércio de produtos laboratoriais, cedeu equipamentos para dosagem hormonal. A Brio Embryo, empresa de biotecnologia no Estado do Tocantins (TO), tem contribuído com material e custeou projetos de orientandos."Na minha opinião, o momento atual exige muita serenidade, resiliência, criatividade. Precisamos nos reinventar e ampliar a nossa capacidade de cooperação interna, bem como com outros pesquisadores e instituições parceiras", diz o professor.

Um dos fatores citados pelo professor para o alcance de bons resultados na pesquisa se deve ao comprometimento dos membros da equipe do Lamofopa, o que ele atribuiu também à formação humanística de seus integrantes. Na contramão do tecnicismo puro de muitos laboratórios de pesquisa, que têm a produção de artigos quase como um fim em si mesmo, o Lamofopa oferece, além do treinamento em técnicas avançadas de manipulação de gametas, apresentação oral de dados e elaboração de artigos, a formação em liderança e bioética. "O artigo científico é um meio de formação do aluno. Não pode ser um fim em si mesmo", afirma o professor.

O artigo sobre o ovário artificial in vitro pode ser encontrado no endereço

-

Qua, 02 Set 2020 17:07:00 -0300

Pesquisa aponta alternativa barata para desinfetar superfícies e mãos

Em estudo, bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) desenvolveram uma fórmula que inativou coronavírus aviário, semelhante ao SARS-CoV-2. Ação contra o vírus causador da Covid-19 será testada na próxima etapa do trabalho.Pesquisadores brasileiros deram o primeiro passo para o desenvolvimento de um método simples e de baixo custo para desinfetar superfícies e mãos. Testes em laboratório demonstraram que uma película de detergente pode inativar o coronavírus aviário-vírus que provoca gripe em aves e pertence à mesma família do SARS-CoV-2, causador da Covid-19. A partir dos bons resultados, publicados na plataforma 'Preprints', os cientistas vão avaliar a ação da fórmula contra o SARS-CoV-2 na próxima etapa do trabalho. Caso o efeito se confirme, a proposta é que o produto possa ser aplicado na desinfecção de superfícies e objetos, como maçanetas, corrimões e lixeiras, assim como na higienização das mãos. O estudo foi realizado por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com colaboração do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC/USP) e Instituto de Zootecnia (IZ).